展示構成

Exhibition

1. 初期作品と古代への憧れ

高村光太郎との交流を通して絵画を志すようになった難波田龍起は、ギリシア彫刻に託していにしえの時代への憧れを描く〈ギリシア連作〉で自己の方向性を見出します。そこには、いたずらに先端性を求めるよりも精神的な内実を重視する難波田の姿勢が明らかです。トーンとマチエールに神経を払う制作方法は、その後の画業でも変わることなく生き続けます。

1928

世田谷美術館蔵

1935

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo: 加藤健

1936

板橋区立美術館蔵

2. 抽象への接近

戦争と敗戦を経て、龍起はそれまで敬遠してきた抽象への接近を試みるようになります。復興する都市にそれまでにない美を発見しつつ、社会的な現実とどう距離をとるか、いかに造形の問題に取り組むか。龍起は大きな緊張と葛藤をかかえながら新たな課題に取り組んでいきます。

1951

世田谷美術館蔵

1956

池田20世紀美術館蔵

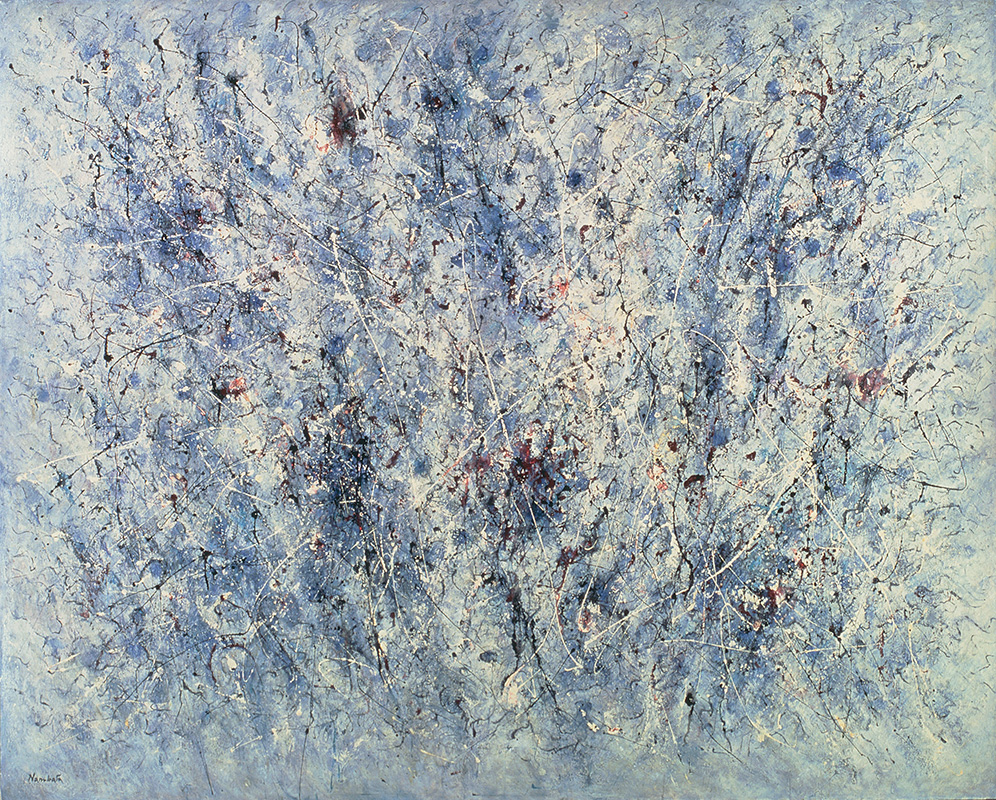

3. アンフォルメルと抽象表現主義との対決

1950年代は「アンフォルメル」や「抽象表現主義」など、欧米の新たな抽象の動向が日本に波及し、大きなインパクトを与えた時代でした。龍起はそうした新動向とも真摯に向き合い、ドリッピングの技法を取り入れるなどしながら、しかし一歩ずつ慎重に、自己との対話をしながら画業を進めていきました。

1963

世田谷美術館蔵

1965

東京国立近代美術館蔵

photo: 大谷一郎

1970

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo: 大谷一郎

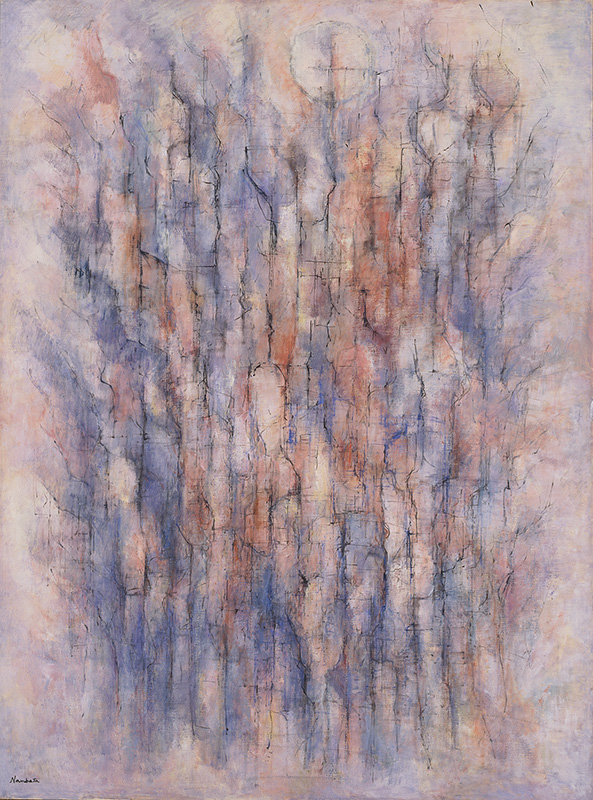

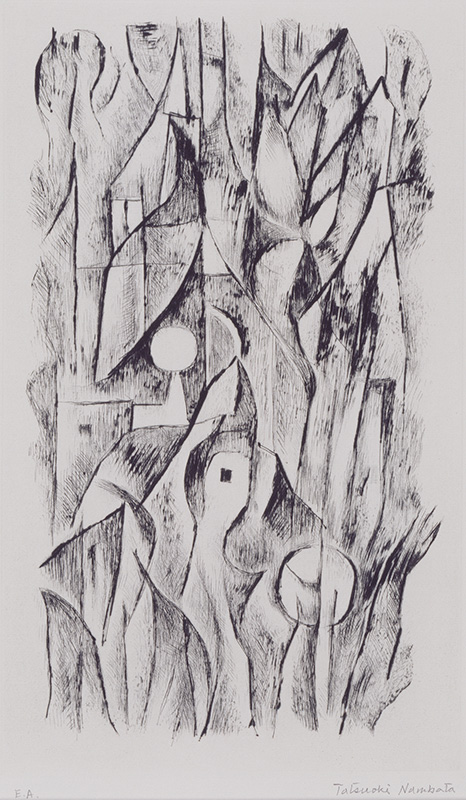

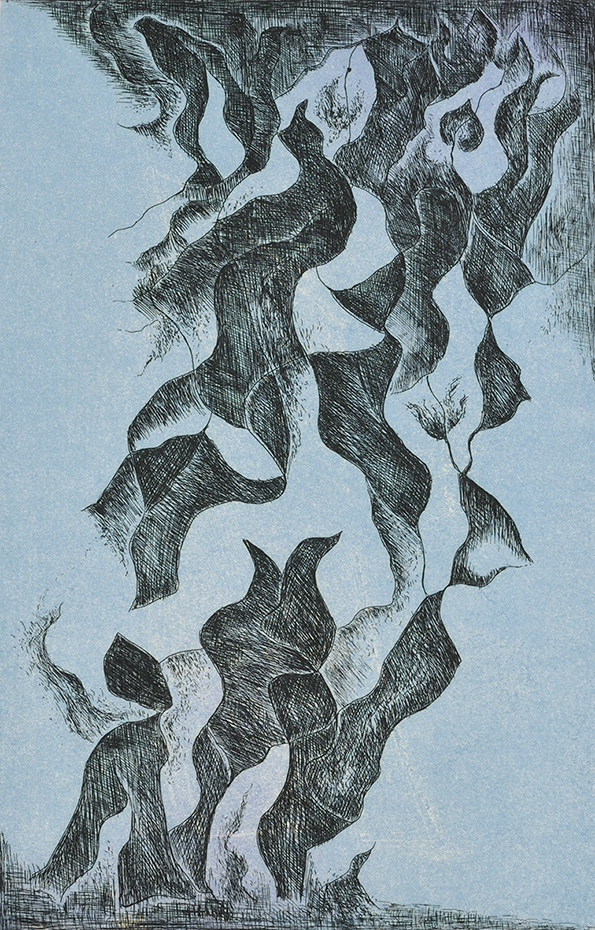

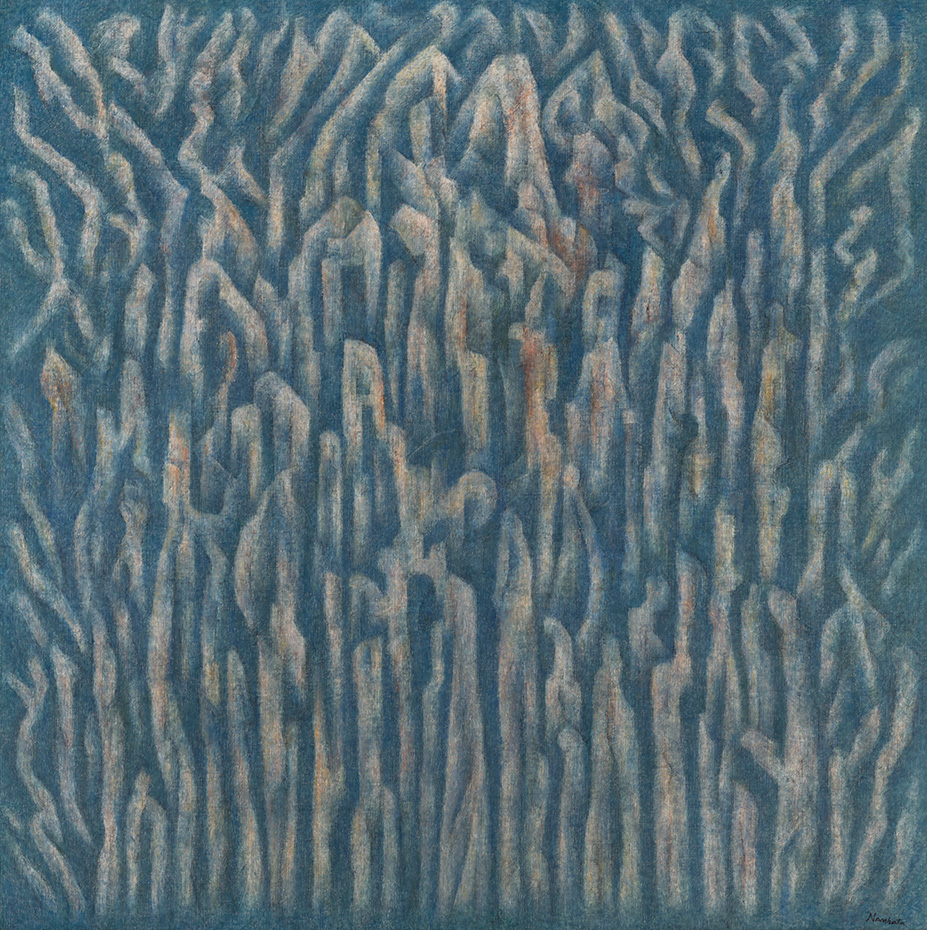

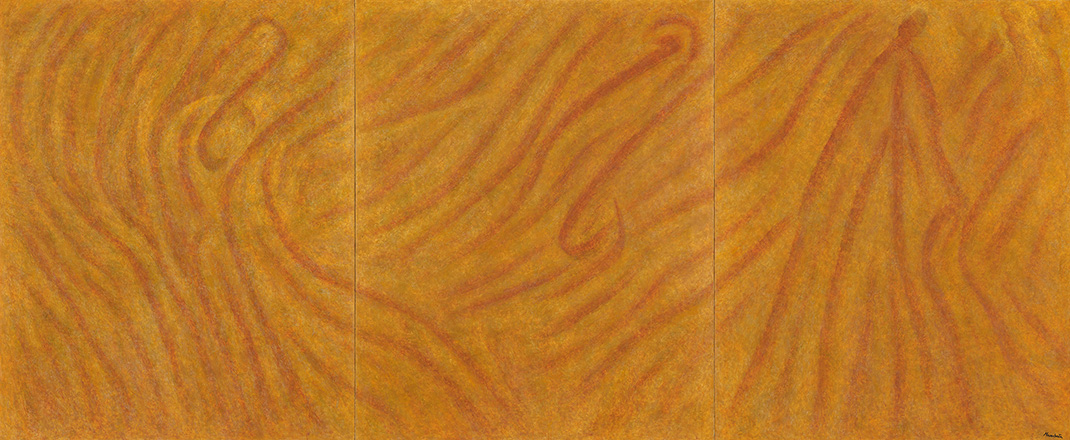

4. 形象とポエジー:独自の「抽象」

龍起は1974年と翌75年、相次いで二人の息子を失うという不運に見舞われます。しかしこの頃より、新たな制作が立ち上がってきます。それまでのドリッピングの技法は影をひそめ、かわって丹念に時間をかけて線と形、そして空間的な広がりのある色彩を紡ぎ出してゆく独自の画風が確立します。抽象でありながら形象的なものの気配が濃厚なその画面は、龍起が当初より心に抱いてやまなかったポエジーと、骨格のある造形への探求が大いなる統合へもたらされたことを告げています。

1974

池田20世紀美術館蔵

1978

世田谷美術館蔵

1973

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo:斉藤新

1978

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo: 早川宏一

1987

東京国立近代美術館蔵

photo:大谷一郎

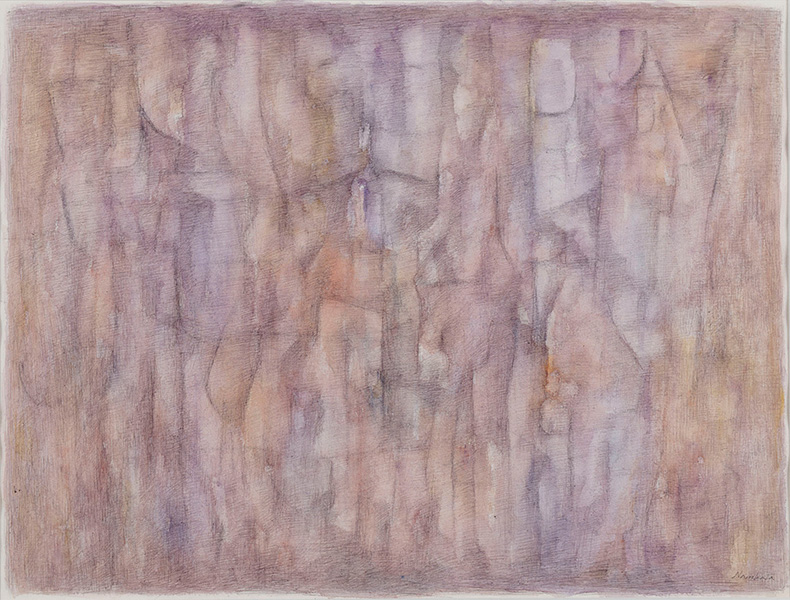

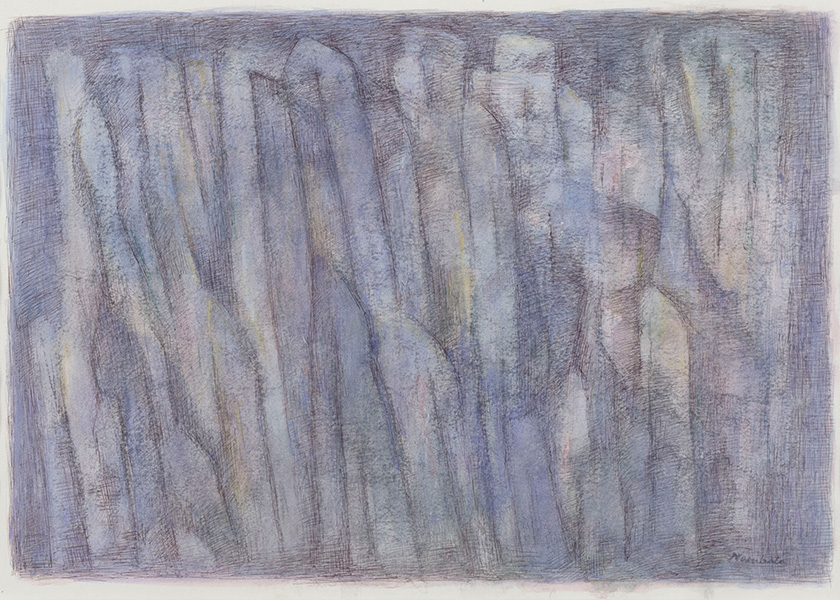

5. 石窟の時間

難波田龍起の水彩画は、油彩と近似しているようでいながら独自の魅力を湛えており、イメージの瑞々しさをより親しみやすく語りかけます。〈石窟の時間〉は1988年に制作された連作で、水彩画らしい透明感と、結晶を思わせる硬質感が不思議な共存をみせています。東京オペラシティアートギャラリーのコレクションの寄贈者寺田小太郎氏はこの連作の大部分を蒐集し、それを機縁として蒐集活動を本格化させました。

1988

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo: 斉藤新

1988

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo: 斉藤新

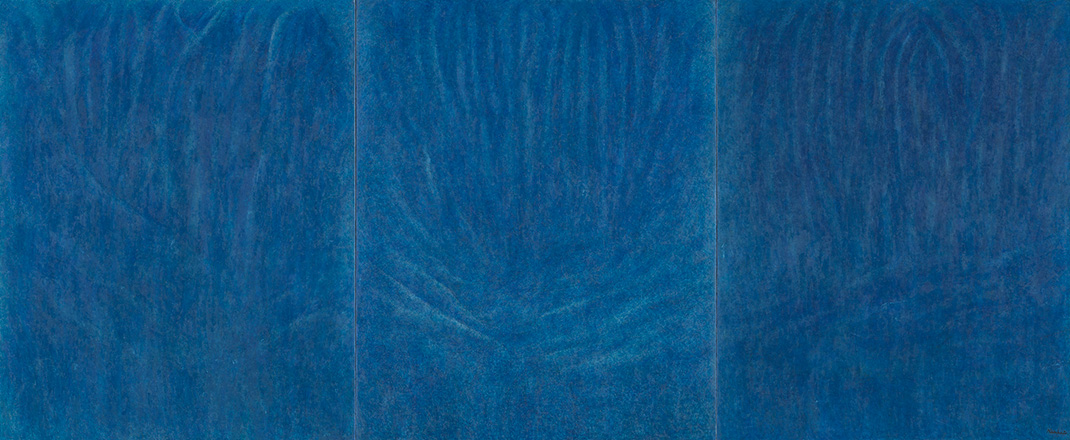

6. 晩年の「爆発」へ

龍起は1977年の小文で「描けなくなるまで描こう」と述べています。実際、その制作は年月を経ても衰えを知らず、80歳代後半にいたってひとつのピークを迎えることとなりました。1993年、88歳で訪れたパリ、オランジュリー美術館のモネの「《睡蓮》の間」での感銘に触発され制作に着手したという〈生の記録〉諸作は、それをもっとも雄弁に物語っています。

1994

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo:若林亮二

1994

東京オペラシティ アートギャラリー蔵

photo:若林亮二