難波田史男の制作を貫く複数の関心とその連関を明らかにするべく、年代順によることなく、モティーフやテーマ、線描と色彩表現の深化など、いくつかの切り口によって史男の画業を複眼的に紹介します。

自己とのたたかいの日々 思春期 ─ アドレッセンスのころ

1960年、18歳の史男は画家を志して文化学院に入学しますが、美術学校の授業に馴染まず、自室にこもって独自の制作に向かいます。芸術は「自己とのたたかい」と日記に綴りながら、音楽や文学を糧にして存在の不安や生と死の問題と格闘する日々。そこから生み出された作品は、自己の内面の葛藤を画面にそのままぶつけたかのような直接的な表現が特徴で、まさにアドレッセンス(思春期)の記念碑といってよいでしょう。没後に両親の龍起夫妻によって「自己とのたたかいの日々」と命名された大判の連作を中心に紹介します。

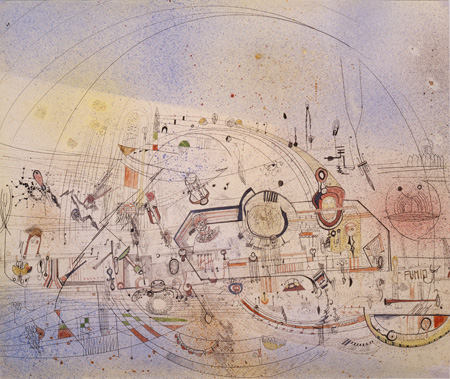

《自己とのたたかいの日々》1961年

水彩、インク、紙|東京オペラシティ アートギャラリー 蔵

撮影:斉藤新無意識の深みから 初期のドローイング

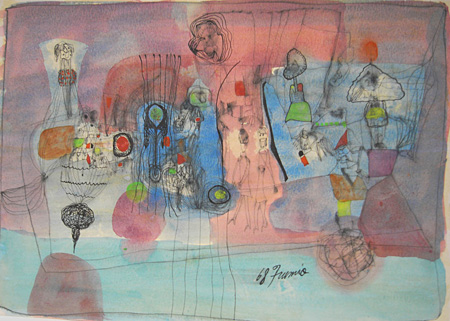

史男は無数のドローイングを残しています。そこでは、画面を意識的に作ることよりも、むしろ自分の意思や意図をこえて自然に浮かびあがってくる、捉えがたい想念をすくい取るような作業に夢中になります。そこに現れたイメージは、「無意識」の世界そのものであり、人間という存在のありようを赤裸々に語っているといえるでしょう。

《タイトル不詳》1960年

水彩、インク、紙|世田谷美術館 蔵コスモスへの旅

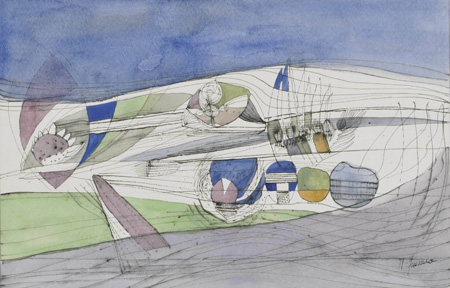

ドローイングの制作を通して史男は線描画の才能を開花させますが、それは同時にコズミックな感覚に富んだ一連の作品に結実します。人間や宇宙船、動物、不思議な生き物たちが重力を脱して画面を自由に浮遊するイメージはとてもユーモラスで、人間が本来的にもっている飛翔への夢をさまざまに語るかのようです。ときにグラフィックな要素もまじえて一大絵巻を形成した史男の宇宙旅行を追体験してみましょう。

《終着駅は宇宙ステーション》1963年

水彩、インク、テンペラ、紙|個人蔵線と色彩の融合

史男は文化学院を中退後、1965年に早稲田大学第一文学部美術専攻科に入学、その2年後には初個展を開催するなど旺盛な制作を進めます。この時期になるとペンによる線描と水彩による色彩を独自に融合させた小品の制作が重要性を増し、以後それが史男作品の特徴として定着していきます。これまでの様々な試みが重なり合い、史男の絵画が確立する過程が分かります。

《彩色画 7》1968年

水彩、インク、紙|東京オペラシティアートギャラリー蔵失われた太陽

1960年代後半には、重要なモティーフのひとつとして太陽が繰り返し描かれます。カミュ、サルトルなどの文学に触発されながら、史男は、自分が幼少時から好んだ暖かい太陽はいまや失われ、それは「不条理」を照らし出す存在でしかなくなったと書き記しています。人間は不条理を克服すべきなのか、甘んじるべきなのか、そもそも人間存在とは何か、そんな問いが史男を作品の制作へと駆り立てたのかもしれません。

《太陽の讃歌》1967年

水彩、インク、紙|アートスペース游 蔵色彩の深まり

1960年代も半ばを過ぎると、史男の制作は色彩表現の深まりに表れるようになります。水彩という技法によるにじみやぼかし、色彩の重なり合いによって透明な光と湿り気のある空気、そしてきめ細かく豊かな絵肌を獲得しつつ、やがて色彩は精神的な深みを帯び始めます。この時期以降の史男の色彩表現は、戦後日本の水彩画のひとつの到達点を示しています。

《神秘》1970年

水彩、インク、紙|東京オペラシティ アートギャラリー 蔵

撮影:早川宏一幾何学と生命の表現

史男が取りくんだ課題のひとつに、幾何学的要素をつかって生命的なものを表現することがあります。史男はしばしば直線、曲線、同心円や幾何学的図形の反復のなかから生命的フォルムが浮かび上がる局面を捉えようとしています。そこでは、以前の宇宙的スケールを描く作品とは対照的に、小さな生き物たちがひっそりと息づくミクロの世界がときに鋭く、ときに愛情のこもったまなざしで描かれています。

《無題》1971年

水彩、インク、紙|東京オペラシティ アートギャラリー 蔵

撮影:早川宏一自己と他者の物語

しばしば孤独の中で思索と制作に励んだ史男ですが、他者や社会に対して無関心だったわけではありません。むしろ孤独の自覚は、つねに他者を意識するところから生まれています。史男はさまざまな群像図を描いてきましたが、後期になると限られた登場人物の中に自己の投影像と他者の投影像が描かれ、両者の関係がはっきりと主題化されるようになっています。そこには放浪する旅人や少女、海辺で寄り添って散歩をする男女の姿などが描かれ、終わることのない物語のような広がりを感じさせます。

《海》1972年

油彩、キャンバス|アートスペース游 蔵生と死の彼方へ

史男は終生、生きることの意味を懸命に考えつづけましたが、それは必然的に死の意識へと史男を駆り立てます。「死」に直面してはじめて見えてくる「生」の真実をつかみ取ること。それこそが史男が求め続けたことにほかなりません。70年頃以降の最後期の作品では、この生と死の問題がもっとも集中的に扱われています。そこで注目されるのは、海や湖といった「水」のモチーフが頻出していることです。激しい葛藤のなかで史男が描いたのは、母なる水への胎内回帰への願望だったのかもしれません。

《湖上》1973年

水彩、インク、紙|東京オペラシティ アートギャラリー 蔵

1974年1月、九州旅行の帰路、瀬戸内海を航行中のフェリーより転落し、史男は32歳でこの世を去ります。人は史男を「夭折の画家」「青春の画家」と言いならわしてきました。しかし、短い制作期間ながら史男の芸術はすでに十分な発展を遂げ、イメージの豊かなレパートリーは円環のような広がりを見せています。本展をとおし、描くことで自己とたたかい、描くことで自分の世界を信じ続けた、史男の制作の日々が鮮やかに浮かび上がってくることでしょう。